神社の鳥居は神様がご鎮座するご神域の一種の門であり、神界の聖域と人間界とを区切る境界線(結界)を示したものです。ご神域には人の穢れや邪を持ち込んではいけません。

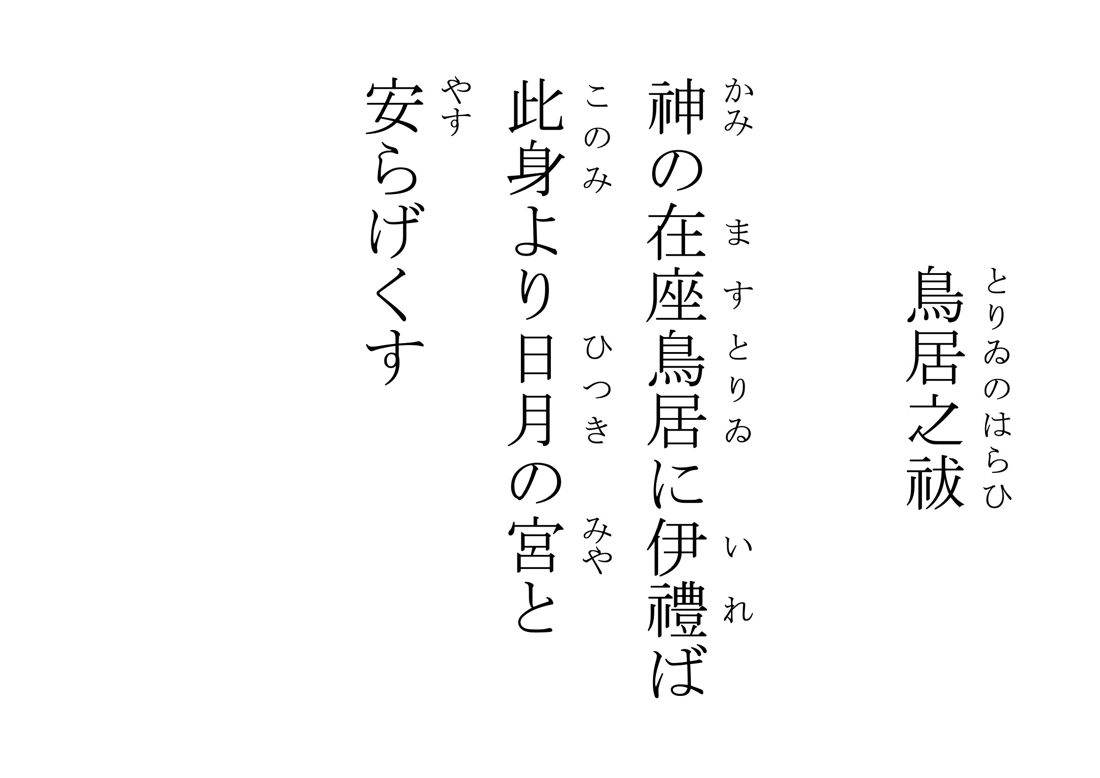

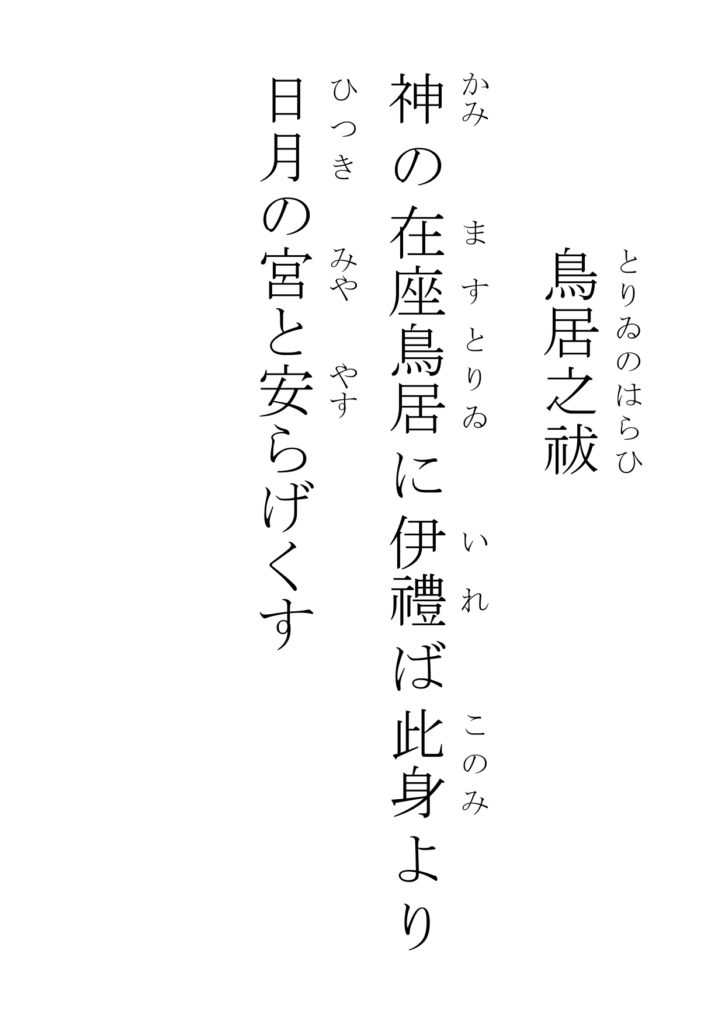

鳥居で一礼をするのは認知されていますが、鳥居之祓(とりいのはらえ)という古来より伝わる祝詞があります。

この記事では、鳥居之祓の意味や唱え方についてまとめました。

鳥居之祓のPDFもダウンロードできますので、ぜひ参考にしてみてください。

鳥居之祓の意味

鳥居之祓の意味を見ていきましょう。

神(かみ)の在座(ます)鳥居(とりゐ)に伊禮(いれ)ば

「神様がいらっしゃる聖域と人間界を隔てる鳥居にたたずめば」

此身(このみ)より日月(ひつき)の宮(みや)と安(やす)らげくす

「この世界に生きている身は日月の宮のように安らかな心です」

鳥居之祓の現代語訳

先にお伝えした内容をまとめた鳥居之祓の意訳です。

神様がいらっしゃる聖域と人間界を隔てる鳥居にたたずめば、この世界に生きている身は日月の宮のように安らかな心です。

鳥居之祓のダウンロード

鳥居之祓のPDFはこちらからダウンロードできます。

鳥居之祓の唱え方

鳥居之祓は鳥居の前で一礼して唱えます。「これから清浄なご神域に入らせて頂きます」という気持ちで唱えましょう。

声に出して唱えても良いですし、心の中で唱えても大丈夫です。

一の鳥居・二の鳥居・三の鳥居と複数の鳥居がある場合は一の鳥居で鳥居之祓を唱えれば大丈夫です。二の鳥居や三の鳥居から入る時はその時に唱えましょう。

鳥居之祓(遥拝)

神社祭祀などの特権的家筋の方々、あるいは森の外より遥拝する時は次の鳥居之祓を唱えます。

まとめ

鳥居之祓は短いので簡単に覚えることができます。神社に行く時はぜひ鳥居の前で唱えるようにしてみてください。